Archive for the ‘GALLERY’ Category

「掌 10」展をラディウムレントゲンヴェルケに観に行きました。

今回はレントゲンヴェルケ20周年企画の掌という企画でした。WEBをみると今回のコンセプトが書かれていました。

東京日本橋の古美術商の名店、瀬津雅陶堂の創始者、故瀬津巌氏が芸術新潮誌上で長く連載され、後に美しい本となったエッセイ集「掌の美」(1996、新潮社、絶版)がこの展覧会「掌TANAGOKORO」の発想の発端です。

恐らくは世界で唯一手の上で美術作品を玩ぶ民族である我々日本人。その特別 な感覚を現代美術に投影し、作家の精神とコンセプトを凝縮しようとする試み、「掌(たなごころ)」展は、97年3月、青山レントゲンクンストラウムでスタートしました。その後レントゲンのスタンダードなグループ展として親しまれ、愈々10回目を迎えます。

今回は「掌」としては少々大きめですが、「レントゲン」の20周年にちなみ、20x20x20cm以内に封じ込められた作家のエネルギーをお楽しみ頂きます。

ということで、青山のスパイラルでやっていた「手練」とは違って、小さい作品を集めた作品展という感じですね。小作品ということで作品自体が面白くないということは特になくて小さいからこそ手の込んでいるようなものもあったと思います。そりゃこれで大きければスゴい良いよなぁっていうものもあったのですが、小さいということで良いことは価格が安いってことですね。ということで、買えそうな値段の物もあったので初めてアート作品を買うっていう人にも向いてる展示だともいえるような気がしました。20周年の記念イベントという感じはあまり強くなかったけど、大きさというところに絞ってるのは実は結構面白く感じました。

Tags:レントゲンヴェルケ

GALLERY | No Comments »

NAZE 「NAZE?」をフォイル・ギャラリーで観てきました。

写真撮り忘れてしまいました。ので、ちょっと昔の写真を載せておきます。まあ雰囲気ということで。基本的にはグラフティを作品にしている感じですね。その街のゴミなどを利用しつつそこにグラフティを書いていくというのが通常の感じのようです。グラフティ文化についてはそれほど詳しくはないのでよくわからない所もありますが、なかなかしっかりとしたグラフティだったと思います。スプレーとかでやるタイプではなくペンで書込んでくタイプのグラフティですね。

また、公開製作ということで、その場で製作もしていたので、何となくカオス*ラウンジ的なゴチャゴチャと製作途中のゴミとかあったり、服とか靴とかが脱ぎ捨ててあったり、という感じがなんかこういう感じはやってるのか?って思わせる感じもしました。まあカオス*ラウンジではないので、一人しかいないし、アートではないみたいなことを言うとかのコンセプトがある感じではなかったとは思うんですが。

Tags:FOIL GALLERY, NAZE

GALLERY | No Comments »

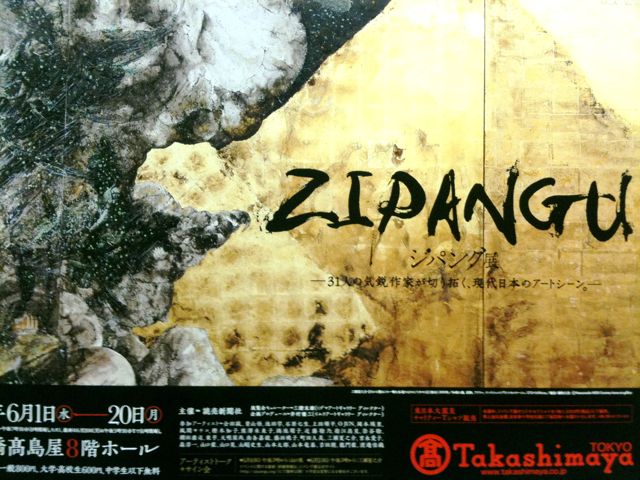

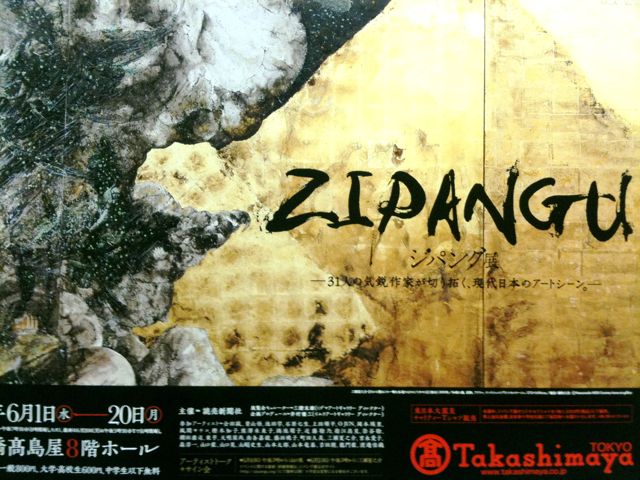

「ZIPANGU」展を日本橋髙島屋に観に行きました。

MIZUMA ART GALLERYの三潴さんがキュレーターとなって今回のジパング展は行われていて、三潴さんのコメントに以下のような一文がありました。

ジパング展は「日本の現代美術の魅力を世界に向けて発信する。日本人自身にもその魅力を再認識して欲しい」というメッセージを込めて企画されました。

日本独自の文化の中で世界に発進できるクオリティのモノ。そして、日本ということを根底に据えて世界を観ているモノを集めたような展示ということだと理解しました。そして、三潴さんのところでは結構観るタイプの作品群ともいえるかなと思いました。また一方で、去年のTokyo Designers Weekでやっていた「ジャラパゴス」展は、西洋の文脈とは違った文脈の中から飛び出して独自の進化をして、西洋でも日本のアートについて取り上げられているモノを紹介していたような気がします。ということで、ある部分共通する部分もありつつも今回はこれからよりいっそう活躍すると思う人達をチョイスしていたような気がします。

今回紹介されていた作家は31人で、それぞれ1〜3作品くらいの数を出して来ていたので、結構の数の作品があってみるのもなかなかボリュームがあって面白かったです。大きな作品もあったし、有名所も結構作品を出していて面白かったです。会田誠さんの大山椒魚は何度か観ているんですが、回数を重ねるほど会田さんの絵の上手さがわかります。山口晃さんは幅広い年齢の方から受け入れられている感じがしたし、鴻池朋子さんや束芋さん宮永愛子さんあたりの作品もありました。この辺の方の作品は何となくどこかで観たものが多かったですね。

そのほかにも、指江昌克さんの古いものの中から浮かび上がった歴史の遺物をMOONとした作品や、池田学さんのボールペンか何かで細かく細かく書込んだ作品、南条嘉毅さんの空間をつかいタッチの違う線を共存させている作品、龍門藍さんのそこにないモノを移動させることによってできる新たな風景の作品、森淳一さんのとにかく細かく彫り込まれている彫刻作品など、様々なタイプの好きな作品なんかがありました。そのほかにも色々なタイプの作品があって、共通のテーマがある見応えの十分の展覧会だったと思います。結構色々な年齢層の人が来てたからそのあたりも面白かったなー。

Tags:MIZUMA ART GALLERY, 日本橋髙島屋

GALLERY | No Comments »

「李禹煥と韓国の作家たち」をオペラシティ アートギャラリーで観てきました。

瀬戸内国際芸術祭で李禹煥さんを観てから、SCAI THE BATHHOUSEでも観たりと李禹煥さんの作品を観る機会が結構あったんですが、観る度に理解が深まっていくような気がしています。最初は安藤建築の中にあって、安藤建築の雰囲気にやられたてしまって、あまり良く観れてなかったんですが、安藤建築の空間やその存在感と作品の空間と存在感がリンクしているのに気がつかないで、存在感のない絵だなぁーなんて思ったりしていました。しかし、その次にSCAI THE BATHHOUSEで観た時は、ホワイトキューブ的な空間で観たせいで今度は安藤建築の中では気がつくことができなかった、その強烈な存在感に気がつきました。その空白の中にある色やタッチの存在感はもの凄いと感じれました。

そして今回は、SCAI THE BATHHOUSEで観たような力強い作品になるまでの軌跡を観れたような気がしました。最近の作品は白に近いような灰色で一つ、あるいはそれほど多くないタッチで空間を裂くような作品が多かったように思えましたが、そこにたどり着くまでには色々な手法を試していたという軌跡をある程度の数でみることが出来て面白かったです。色も灰色で無いものやグラデーションに近い複数の色も使っていました。

さらに、李禹煥に近い作品を作っている韓国の作家の展示も行っていて、それらもそれぞれナカナカ面白かったです。色という面からアクセスしている作品や、タッチだったりとその形状自体で勝負している作品もありました。また、複雑な作業はしていないがあらたな視覚表現を探しているようなものなど。李禹煥と併せて観れて良かったです。

また、Project Nはクサナギシンペイさんだったのですが、なかなか好きな感じでした。余白となる空間を生かしつつ、風景と思われる絵から幾何学的な部分を切り抜いたり、空気のような物を切り抜いたりというものを薄い絵の具でレイヤーとして重ね合わせて書くという手法はなかなか重しろいという感じがしました。これは、またそのうちどこかで観ることになりそうな予感がするなー。

李 禹煥

みすず書房

売り上げランキング: 624276

李 禹煥

みすず書房

売り上げランキング: 119034

Tags:オペラシティ アートギャラリー, クサナギシンペイ, 李禹煥

GALLERY | No Comments »

ホンマタカシさんの「ニュー・ドキュメンタリー」を東京オペラシティ アートギャラリーで見てきました。

ホンマタカシさんは、主に雑誌を主戦場としている写真家と思っていたのですが、金沢21世紀美術館でやってから東京のオペラシティアートギャラリーと巡回するという展示を今回はやっているので、アーティストなのかなぁ?なんて思いながら展示を観てきました。観てきた感想としてはアーティスト的なコンセプチュアルな部分も見えるけどやっぱり写真家といった方がいいのかなぁ?という印象でした。(そりゃ写真家なんだから当たり前かもしれませんが・・・。)

展示の構成としては、「Tokyo and My Daughter」「Widows」「re-construction」「M」「Together: Wildlife Corridors in Los Angeles」「Trails」「Short Hope (a portrait)」というパートに別れていてそれぞれの内容はWEBにも載っているし、会場でもらえるパンフレットにも載っているので割愛しますが、僕が思っている写真家のコンセプトよりは一歩踏み込んだ感じのコンセプトの物が多いという印象があります。(まあ、僕が写真はそんなに得意ではないので、説明されないと読み取れてないのかもしれないのですが。)そのコンセプトがまず大きくあるというところにアートとの関連性を見いだせるともいえて、そこが最初に書いたホンマタカシさんがアーティストに近いと感じる部分なのかも知れません。

写真自体は、全体的に空白部分を利用して空間を生かしたものであったり、時代を感じさせるという時間を生かした物だったりしているものが多いかもしれません。そんな中で「M」という某Mではじまるファーストフード店を撮った写真だけシルクスクリーンで加工されていてアメリカンな所を感じさせつつも、デザイン的にはスタイリッシュというちょっと雰囲気が違うものを展示していました。個人的にはそのスタイルもかなり好きですし、全体的にこういう写真は似ている物を撮っている人は結構居そうだけど、やはり独特のニュアンスがでるんだなとわかる写真が多かったような気がします。今後アーティスト的な部分が大きくなっていくのか?それとも、より写真家らしくなっていくのか?それとも両立してあらたな方向に向かうのかそのあたりが楽しみです。

ホンマ タカシ

MdN (2011-03-17)

売り上げランキング: 60700

ホンマ タカシ

平凡社

売り上げランキング: 5549

Tags:オペラシティ アートギャラリー, ホンマタカシ

GALLERY | No Comments »

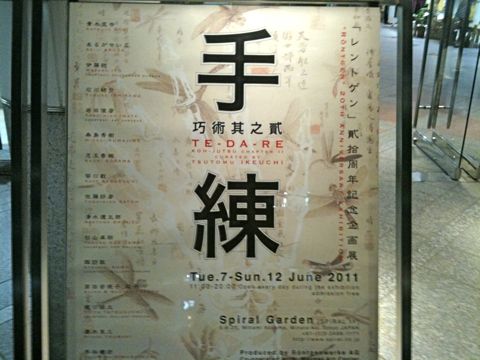

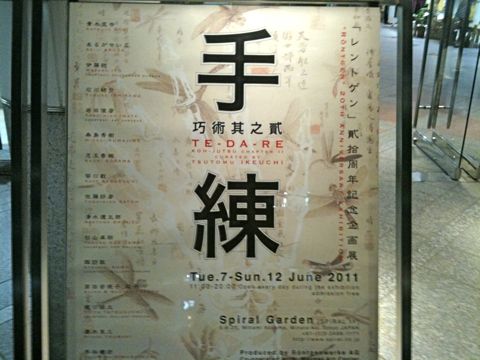

「レントゲン 20周年特別企画 手練~巧術其の貳」展をspiralで観てきました。

レントゲンヴェルケの20周年の記念イベントなんですね。20周年っていうと気が遠くなるくらい古い話のように思えますね。今とアートの現状も違っていたはずです。そんな昔からやっているギャラリーのイベントということでかなり良い作品がそろっていました。通常のグループ展というと余り面白くないなぁと思っていたんですが、それはアーティスト側を観ようとしているからで、今回はギャラリー側を観ると考えるとギャラリー所属のアーティストの作品から見えて来る物もありました。

見ていると、耽美的や美しさ的なもののサイドと、幾何学的やデザイン的なもののサイドの2パターンにまとめられているように捉えられました。結構幾何学的なものやデザイン的なものの面の作品は好きな物が多いですね。そういう作品を出す人達をどんどん増やして発見してきてほしいなぁとか思いました。無料だし面白いからレントゲンヴェルケを知っている人は楽しめるのではないかなぁ?知らなくてもアートの入り口としても良いかもしれないですね。

Tags:spiral, レントゲンヴェルケ

GALLERY | 1 Comment »

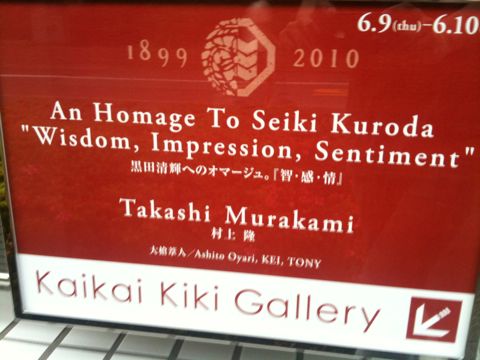

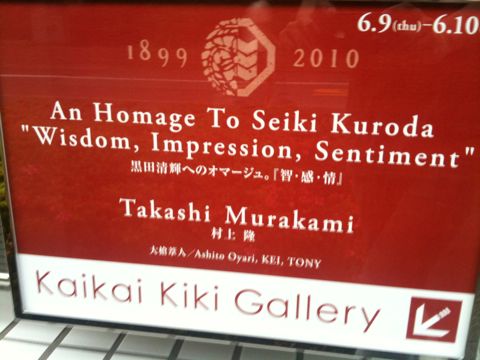

村上隆「黒田清輝へのオマージュ」をKaikai Kiki Galleryで観てきました。

Kaikai Kiki Galleryで2日限りの展示だったせいなのか?かなりの人でした。ギャラリーでこんなに人がたくさんいるのは珍しいなぁ。そして、内容もスゴいよかったです。黒田清輝さんのオマージュの元になっている作品は、ちょうど先日建築が面白そうだったので入って、実物を観たところだったので個人的なタイミングも良くてビックリでした。

今回、展示されていたのはカイカイキキ工房により模写された黒田清輝の「智・感・情」と3人の絵師(Tony、KEI、大槍葦人)による3組の4種類の絵と、それの習作や行程表や連絡表等すべてが展示されていました。そして、どれも全てが素晴らしかったです。Kaikai KikiのWEBに以下の様に書かれていました。

「智・感・情」は、よく知られた明治時代の洋画家・黒田清輝の名作です。国内では裸体画として物議をかもしながらも、1900年に開催されたパリ万博では銀賞を受賞しました。日本人女性をモデルにした最初の油彩の裸婦作品ですが、当時としての理想的な体型を追求した「最先端の女性像」であり、日本の伝統的な金地の背景に、西洋絵画的な極めて写実的な描写で人体のみを配し、さらに明確な輪郭線を用いた絵作りは、そのモチーフとともに、非常に挑戦的なものでした。

そのテーマをまさに上手く利用した作品でした。現代に置ける「最先端の女性像」を3人の絵師に任せることで実現し、さらに漫画的な絵を利用するということは明確な輪郭線というものも上手く利用しているともいえるのでモチーフとして非常に利用しやすいものだったのかとも思えました。そして3人の絵師が作っている絵を比較しながら観ることができる最後の機会だったかもしれないと思うと観れて良かったです。3人とも比較しながらみると、それぞれの強みとかが観れて面白かったです。あまり大きなポイントではないだろうけど、どの絵師が好きとかいう好みも出てくるだろうなぁ。背景は金/プラチナ/金とプラチナで作られていて、当時とは違った解釈での日本画の金地の背景を上手く利用しているように思えます。

そして、そもそもの黒田清輝さんが裸婦画で物議を起こしたということと同様で、この3人の絵で現在の裸婦を表しつつも物議を起こすのではないか?ということも考えさせられるというのはかなり面白かったです。椹木野衣さんはTwitterで以下のようなことをつぶやいていました。

村上隆 @takashipom はこの「黒田清輝へのオマージュ。」で、近代における日本画と洋画の分裂をオタク文化を芯に再統合し、しかもそれをアートとして西欧近代に送り返すという「4種混合画」を、驚くほど高い次元で完成させている。

なるほど。確かに高次元で完成させられていてそれだけを観ても絵画として成り立っているのがスゴかったし、オタクの文化、ひいては今の日本文化の一部を上手く切り取って海外に紹介しているということにもなっていると思う。これはかなりスゴいことだと思います。とにかく短かったけど、観に行けて良かったです。

村上 隆

幻冬舎

売り上げランキング: 13808

Philippe Dagen Jill Gasparina

Editions Xavier Barral

売り上げランキング: 9580

村上 隆

有限会社カイカイキキ

売り上げランキング: 214370

Tags:Kaikai Kiki Gallery, 村上隆

GALLERY | No Comments »