Archive for the ‘GALLERY’ Category

青山悟「芸術家は人生において6本の薔薇を真剣につくらねばならない」をMIZUMA ART GALLERYに観に行きました。

青山悟さんの展示を観にいきました。いつもは表と裏が違う絵になっていてそこの関連をみるのもテーマだったりするのかなぁ?って思ったりしていたのですが、今回は「芸術家は人生において6本の薔薇を真剣につくらねばならない」というタイトルそのまま6つの薔薇の刺繍でした。「急進的か保守的か、政治か美術か?作家人生において最後の薔薇」と謳われているます。そしてWEBで観ると以下のようにも書かれています。

青山は自ら「薔薇をつくることを自分の作家活動において二度としない」と宣言することによって、アートが本来持つロマンティックさとその強度を呼び起こさせる一方で、「作品か、作家か」という価値や評価軸に対する疑問を私たちに投げかけます。

ということで、この展示からその答えを見いだすのはなかなか難しかったですが、最後の薔薇は凛としたオーラをもっている相変わらずの細かく繊細な作品でした。そして、暗闇の中に咲く一輪の桜が特に良かったですね。刺繍とは思えない空中に浮いた作品のようにも見えました。

Tags:MIZUMA ART GALLERY, 青山悟

GALLERY | No Comments »

加藤泉「Paintings and Sculptures」をアラタニウラノに観に行きました。

加藤泉さんは、Nadiffでも展示をやっていましたが、同時にアラタニウラノでも展示をやっていました。こちらはいつも通りというか、Nadiffでの新たな一手ではなく木彫りのスカルプチャーとペインティングですね。展示タイトルも「絵と彫刻」だからまさにその通りって感じですね。いつも通りでもともと加藤さんの絵はあんまり好きじゃないんだよなーって思っていたのですが、最近一連の作品をみていてなんだか少しづつイヤだなーと思っていた部分が取り払われている気がします。その異形の胎児のようなものに慣れてきた感じがしてます。そのうち子どもを観る様な感じで愛情の様なものが生まれたりするのかなぁ?そしたらかなり面白いものになるだろうなという事はよくわかります。そういう風になったら面白いんだろうな。

加藤泉

青幻舎

売り上げランキング: 138138

Tags:アラタニウラノ, 加藤泉

GALLERY | No Comments »

佐藤允「初恋」をギャラリー小柳に観に行きました。

黒で書かれたドローイングの堆積というような感じでしょうか?その原型となるドローイングも一緒に展示されていましたが、ドローイング単体でも何かの念のようなものが込められている様な絵なのですが、それを切り抜いたり貼ったりすることで一見平面のような絵が通常の手で描かれるような手法とは別の手法で堆積されていることがわかる様な絵でした。しかし、その念の様なものも一緒に堆積している様に見えるので、実際の大きな絵をみるとかなりの書き込み具合とその積み重ねによってかなりの力を感じるようになると思います。細部までのこだわりが積み重なって、新たな絵をうみだしているという所がその根源かもしれませんが、実際観るとかなり画像で観るのと違ってるので実際みるのが良いですね。

Tags:ギャラリー小柳, 佐藤允

GALLERY | No Comments »

木下晋 + 袴田京太朗 「うつしみ」をMA2 Galleryに観に行きました。

袴田京太朗さんの作品が観たかったので、観に行ってきました。ここは、建築も千葉学さんが作ったモノなので、建物としても行ってみたかったギャラリーでした。袴田京太朗さんの作品はいつも通りといえばいつも通りですが、最近はカラーのものだけでなく、さらに異素材と組み合わせた作品が多くなっている様な気がします。そこに実際あるはずの木などで出来た彫刻を解体して再構築するような形で作品を作り出す。実際のものとは違ったものになるのだが実際のものもそこにあるようなそんな作品が多くて好きですね。今回もその流れの中の作品だったように思えます。

木下晋さんは、初めて見たのですが、鉛筆でのもの凄い画力とともに何やら悲しみを内包した様な瞬間を切り取っている作家さんのような気がしました。そこにいるお年寄りのバックボーンはわかりませんが年齢という年輪以外にももっと深いなにかを内に秘めたそんな絵の説得力はスゴいですね。

山中 恒

福音館書店

売り上げランキング: 106512

木下 晋

里文出版

売り上げランキング: 659703

Tags:MA2 Gallery, 木下晋, 袴田京太朗

GALLERY | No Comments »

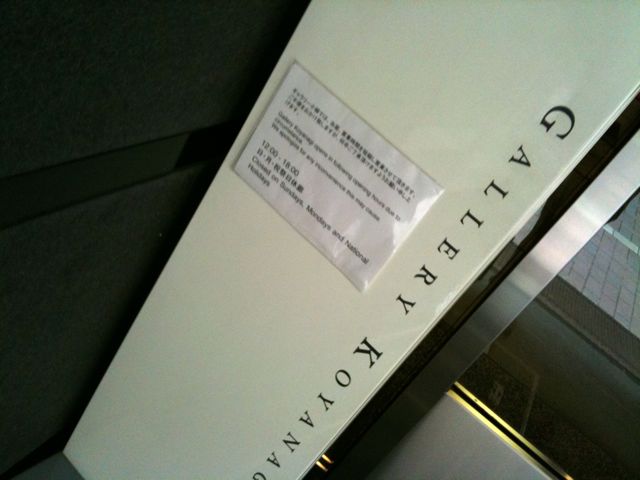

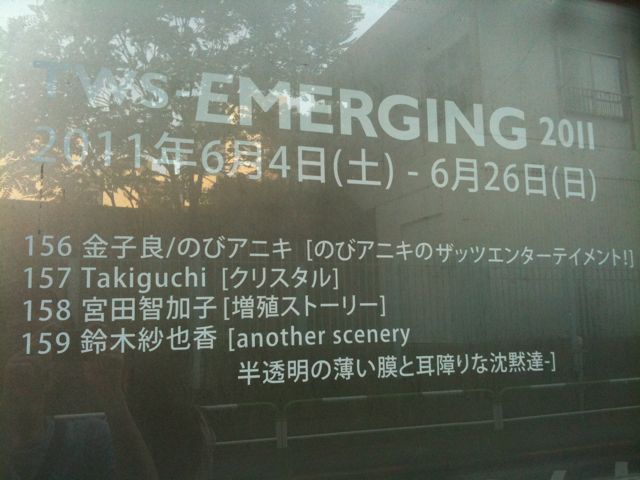

「TWS-Emerging 156/157/158/159」展をトーキョーワンダーサイト・本郷で観てきました。

TWSでは4つの展覧会が同時にやられています。TWS-Emergingは、トーキョーワンダーウォール(TWW)の入選者100名の中から希望者を募り、審査を経た後、TWS本郷にて個展を行う企画で、本年度は、6月から10月までの5ヶ月間を通して各4名、総勢20名の若手アーティストを個展形式でご紹介しているという展覧会です。

156 のびアニキ/金子良 [のびアニキのザッツエンターテイメント!]

157 Takiguchi [クリスタル]

158 宮田智加子 [増殖ストーリー]

159 鈴木紗也香 [another scenery -半透明の薄い膜と耳障りな沈黙達-]

今回はこの4人ですね。写真はのびアニキです。会場の外をあるいていたら、インターホンがあってご自由に押してくださいと書いてあったので、押したらスゴいスピードでインターホンにでてくれて自由に入ってください的なことをいわれました。笑。なかにはいると大量のインターホンがそれを通じてピンポンダッシュしながらコミュニケーションを楽しむというような作品でした。現代アートなの?とかコンテクストは?とかいったら微妙に外れてるのかもしれませんが、面白かったです。

Takiguchiの作品は2人のグループなんですが、それがお互いの意志を無視しながら同時に筆を入れて作品をそこに残った物だけが純粋な物として作品の中で機能していくという作品のようです。その過程を知るとより面白いですが、それを知らなくてもかなりペインティングとして好きな作品でした。

宮田智加子さんの作品はペインティングの作品の上に刺繍した布のような綿を詰めた布のようなものを貼付けた作品。鈴木紗也香さんはファンシーな感じの夢見心地の色合いの作品の中にどこか水玉を忍ばせたような作品。どちらも作品としてはレベル高い気はしますが、自分にはあまり引っかからなかったかなぁ。

Tags:トーキョーワンダーサイト・本郷, のびアニキ

GALLERY | No Comments »

「Beyond」展をスカイ・ザ・バスハウスで観てきました。

震災の影響なのかグループ展のような物が多いですね。基本的にテーマがなくて震災の為アーティストが来れなくなって、グループ展となっているようなタイプのグループ展は取り上げていないのですが(何て感想を書いていいかよくわからないので。)、ここは「Beyond」というタイトルをつけてコンセプトありで、しかも有名作家をとりあげていたので、面白かったです。

アート、あるいは美術という仕組みの中にはコンセプトやルールのようなものは確かに存在しますが、それを操る創造の言語は一般的な概念を軽々と超越していきます。鑑賞者との距離をはかるように近づいたり、離れてみたり、行ったり来たりする・・・。作品とのそのような対話の中で、アーティスト達の様々な創造言語が、限りなく広がりを持つものであると感じさせられることでしょう。

名和晃平さんは、未発表作のドローイングシリーズ Line-Fragment を展示していたのですが、最初これが誰の作品かわかっていないで良いなーと思ってみていたのですが、わかった時にちょっとビックリしました。普段の名和さんの作風とちょっと違っているような気がしましたが、クオリティが高くて観ていて飽きないです。

イェッペ・ハインの作品は、前におそらくSCAIで観ていたのでそれほど驚きはなかったですが好きですね。嵯峨篤さんの作品もただただ鏡面のように黒い作品も好きです。中西 夏之さんの増殖していく細胞のような作品も独特の空気感がありますし、川上 幸之介さんの作品は特殊な描きかたをしていそうな特殊な絵のように思えました。そしてブライアン・アルフレッドさんのデジタル化したような何かを省略して平面化してしまった空間のような作品もかなり良かったです。こういう作品はホワイトキューブの中で観るよりも家とかでみると窓として切り取られている先がデジタルの空間として機能しそうなので、また印象が変わってきそうですが、そこがかなり面白く好きなタイプの作品でした。有名どころも集まっているし、名和さんなどはMOTで大規模個展も行われているのでそのあたりと絡めてみるのもかなり面白いかもしれません。

Francaise Bertaux

Centre Georges Pompidou Service Commercial

売り上げランキング: 1209643

Francesco Bonami Ilina Koralova Michel Gauthier

Buchhandlung Walther Konig GmbH & Co. KG. Abt. Verlag

売り上げランキング: 68385

Brian Alfred ブライアン・アルフレッド

UTRECHT

Tags:Brian ALFRED, Jeppe HEIN, SCAI THE BATHHOUSE, 中西夏之, 名和晃平, 嵯峨篤, 川上幸之介

GALLERY | No Comments »

FM「REISSUED WOMEN(AN HOMAGE TO DAVID SALLE)」をスプラウト・キュレーションで観てきました。

奇妙なポーズをとっている恐らく娼婦のモノクロームの写真。というのがこの展示を観ての最初の印象でしたが、近く見るとこれはペインティングであるということがわかって何故写真をペインティングにしているんだろうなぁ?という感じでした。構図とかは結構スタイリッシュといえばいいのか?それとも古めの欧米の広告写真のようであるといえばいいのか細かくはわからなかったですが、そういう雰囲気のある物で、時々そのペインティングに印象的な色のついた空間が介入してくるというもので、そのモノクロでない色の部分があたらしさと古さの境界のようなものがあって面白かったです。

それだけかな?と思っていたのですが、裏には少しコンテクストがあったようす。元を知らないという勉強不足でしたが、そう考えると何となくいろいろと合点がいくような。WEBから少し抜粋するとこんな感じです。詳しくは上のリンクから飛んでください。

これらの写真は、そのユニークさ故に、独立した写真作品として発表されているが、10年間という撮影期間は、ひとつのシリーズに掛ける時間としてはあまりに長すぎる。やはりペインティングのエスキースにすることが目的で撮影されたと推測すべきだろう。実際いくつかのカットはペインティングになったものの、その多くは写真集に閉じ込められたまま、その後より複雑化するアート・コンテクストの奔流で、いつしか多くの人が意識する存在ではなくなっていった気がする。

それから20年。

極東の島国で、二人の若きアーティストがこの未遂のエスキースの存在に気が付いた。

ということで、デヴィッド・サーレというアーティストの写真を利用して作られていなかった作品を自らの手で作ってしまおうという作品だったようです。裏のコンテクストがわかるとなかなか面白い展示でした。

Tags:FM, スプラウト・キュレーション, 松原壮志朗, 福永大介

GALLERY | No Comments »