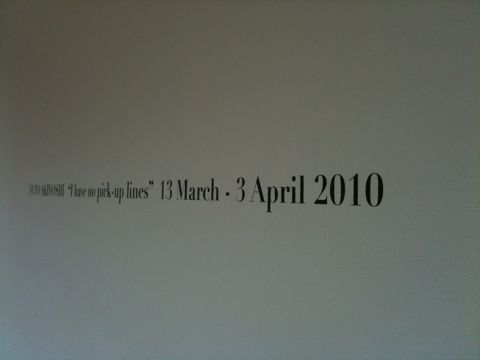

・TARO NASU

“Herald St” Peter Coffin, Matthew Darbyshire, Cary Kwok, Djordje Ozbolt, Nick Relph, Donald Urquhart

ロンドンにある”Herald St”というギャラリーに所属しているアーティスト6人展だったようなんですが、ちょっと6人っていうと多くてイマイチ作品全体として感じれなかったのが、何となく残念ではありましたが、それでも面白い作品もあったし、良いのもあったんだけど、やっぱちょっと印象が薄くなってしまっています。ということで、ちょっと語るほどピンと来なかったかなー。

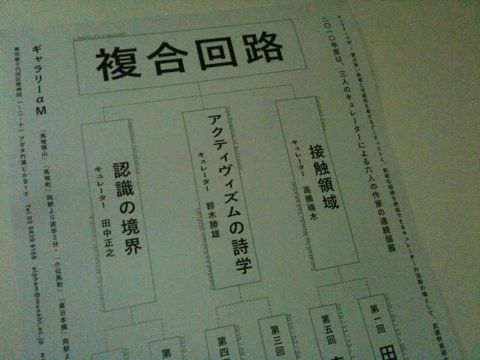

・gallery αM

「複合回路」vol.1田口行弘展

ギャラリー自体が地下にあるのですが、そこを洞窟と考えて作品をつくったらしいです。ギャラリーに入ってく階段とか、その先の踊り場、ギャラリーの空間、そのあたりから何となく洞窟という見立てにも似た考え方はわかりやすくアプローチが出来ている感じでした。そのなかで広げられる空間にある立体とその影。恐らく影が作品のように見えてのだが、そこに実際にある影とプロジェクターで写される影と自分が映し出される影があり、気がつくと自分が作品のなかに入り込んでいることになり、つまり洞窟全体が作品のようにも感じられるようになる。タイトルが複合回路なんだけども、何となく回路というより装置というように感じるくらいシステムのようなものを感じることができた。そこにある立体作品が作品と捉える事が当たり前と思うのが普通のように思えるけど、影が作品となるとそこに実際にある作品が影のようにも捉えられて、なんとなく、「すべては虚数空間の宇宙のように輝いてるんです(宇宙遊泳の歌詞から。笑)」みたいな。あっちがわ、そっちがわとか言っちゃいたくなる感じでした。面白かったです。

・CASHI°

「花も嵐もかきわけて」悠久齋

写真でいうと左側のギャラリーですね。ガラスなんで中が少しみえるんですが、この時はもう既に中が見えませんでした。それは、中が布だらけだったので。天井から布がたらしてあって、そのなかを歩きながら布とかを中心に色々な素材で作られた作品を見るというものでした。いやー。作品にぶつかったり踏んだりしないか心配になりながら歩く感じはなかなか良かったです。作品自体はちょっとよくわからない感じだったけど。苦笑。でもそういう体験系の展示方法は嫌いじゃないですね。もうちょっと理解が深まれば面白くなるかも。天井からぶら下がったカラフルな布の中を作品に気を遣いながら歩くということに気を取られすぎたというか、そっちに気がいってしまった感じがありました。

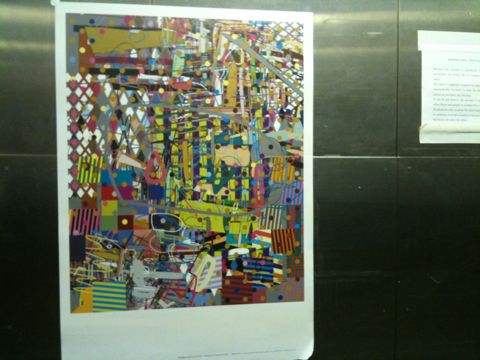

・ラディウムーレントゲンヴェルケ

Strings, 1993 中山ダイスケ

上の写真の右側のギャラリーですね。この作品は1993年の作品だったそうで。作品をみたら今の作品かと思ってしまいました。かなり攻撃的な近くに近寄るのも怖いなって感じる作品でした。どんな作品だったかと言うと、弓矢が球状になっていて、それがいかにも不安定で矢が飛んできそうに感じられると言う作品でした。とにかく力強い。恐怖を感じる。という作品だったと思います。あとからHPとかの説明を読んで1993は、そういうものを発表したくなる時代背景だったのかなぁ?と考えるとより存在が際立ってくる。そんな作品でした。