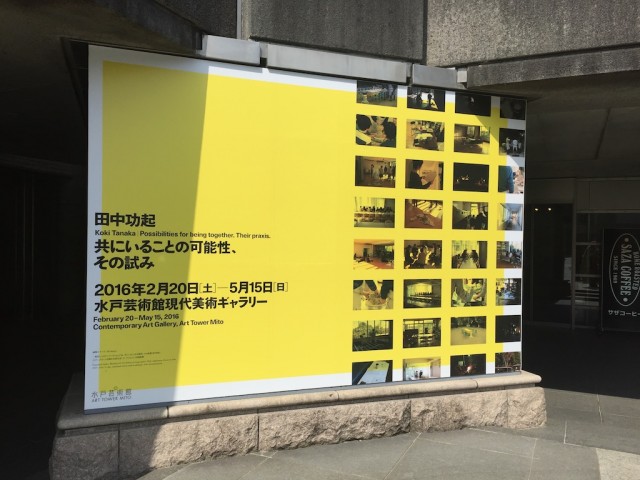

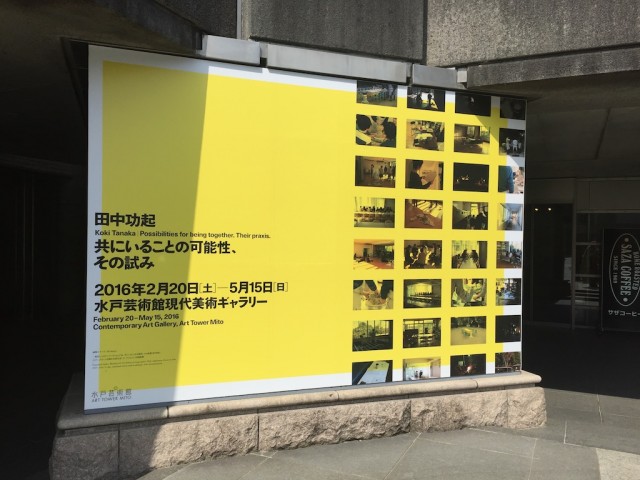

水戸芸術館で行われている田中功起さんの「共にいることの可能性、その試み」を観に行きました。噂ではビデオ作品で観るのに非常に時間がかかるということだったので、ある程度の余裕を持って行ったつもりだったんですが、結果5時間観ても全ては見れませんでした。チケット的には1回買うと3回入れるというチケットだったので、何回か行けばいいのですが、いかんせん水戸・・・。遠いので3回もいけないので、頑張ってみました。と言っても、飽きるというようなことは全くなく、5時間も美術館で一つの展覧会を観たのは初めての経験だったんですが、最後まで楽しく閉館にならなければまだ見れたと思います。

基本的な部分はヘアカット以降の田中さんの作品の流れの中にあって、1つの作業を通常やらない人数で共同作業を行うことで、そこに立ち上がってくるコミュニケーションと人々の差異に個人ではない複数の人間となったときに考えるべきものを捉えるというようなものでした。しかし、今回は単純に1つの共同作業を自分の分野の中で行うわけではなく、6日間の共同生活という場に一般応募の人々を置くことでより社会に近い環境をつくりそこに立ち上がってくるものを見るという作品になっていました。そのほかにも「ピアノ」と「陶芸」の過去作品があるんですが、今回これについてはそれほど深く触れません。「ピアノ」は共同作業の成功、「陶芸」は共同作業の失敗という結末なんですが、特に結果は関係ないのかなと思ったりもします。

今回の作品は、展覧会場に入るとルートは自由であり好きな順序でみるということになります。手前にあるものを飛ばして奥までいくということは通常しないので大体の順序は決まると思うのですが、たしかにみる順番としてはあまり気にしなくてもいいかもしれません。(比較的奥の部屋にあるインタビューはまあ前半に見ない方がいいと思いますが、流れでみれば特に問題ありません)一見、和気あいあいと「料理」や「陶芸」を楽しんでいるように見えたり、多少掴みづらい「朗読」や「社会運動にまつわるワークショップ」などや、白熱したがタイムアップになってしまう「ディスカッション」があるんですが、それぞれの中に思いがけない何かが潜んでいたりして、そこに至るまでのコミュニケーションのありかたが社会を映すという試みだったように思います。

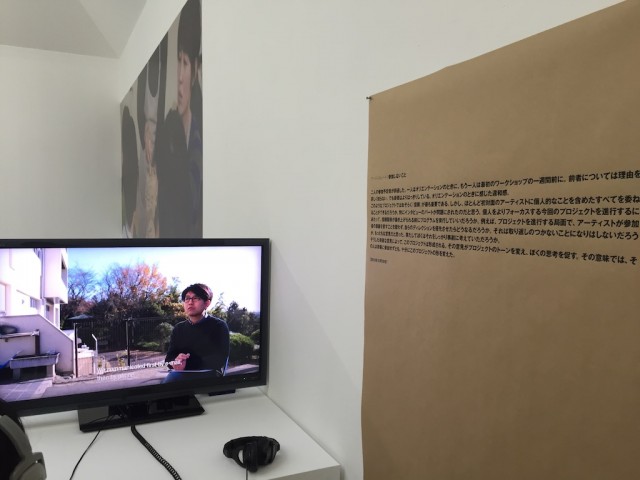

単に一つの作業から複数作業に変化させて社会を映しだそうとして、作品が変化した部分が2つあるように思えました。1つ目は、今までルールとして存在していた田中さんが結構画面に出てくることでルールではなくなっている気がしました。2つ目は、行った結果をフィードバックする形で「インタビュー」というコーナーがありそこで撮影や音響を含めた主要スタッフが全てインタビューを受けていることが変化していました。

今まで田中さんが画面に出ないことで、暗に社会になっていたというか、何も言わないにせよルールであったと思うのですが、今回は画面に現れルールではなく、少し上の立場の人間程度の感じで存在していたことが驚きでした。6日間という時間の中で作品としてまとめるにはルールが必要だったのではないか?と思いましたが、今回は社会が立ち上がるかどうかもあったのでそのようなことになっていたのかもしれませんが、これが作品を複雑化させていたように思えます。

また、「インタビュー」は今回の作品の中でかなり主要なコーナーでここで個人個人がどのような感情であったか、どういうことを考えているかが語られます。もちろん参加者のインタビューでこの瞬間はこういうことを考えていたとか、こういう風に捉えているとかわかるので、面白いし重要なのですが、撮影の藤井さんのコメントがいろいろ作品の核心をついていたようにも思えます。

今回の作品では、おそらく社会の立ち上げには失敗していて、社会のような今回だけの特殊なシミュレーション環境が立ち上がり、それがいい悪いではないのですが、「社会の方は現代美術というものへの接続は必要としていないが逆説的に現代美術が社会を必要としていることがわかった」というような趣旨の藤井さんの言葉がこの作品をあらわしているようにも思え、今回のキーマンはインタビューをしていたアンドリューさんと撮影をしていた藤井さんなのではないかとインタビューパートをみながら思いました。

とにかく、今までは1つの作業だった共同作業から、複数の作業が絡み合い共同生活へと変化した田中さんの作品は、これからより複雑化し少人数やシミュレーション内での平和や理想を実現する/実現に失敗するという作品になっていくのか、それとも単純化し別の方向になるのかこれからが楽しみです。日本の現代美術でとても重要な作家である田中さんの個展なので、これは必見だと思います。できれば6時間くらいはみた方がいいと思うけど、まあ最低でも3時間くらいは必要な気がしました。ちょっと長いからこればっかりはどうにかならないかな。苦笑。

Koki Tanaka

Hatje Cantz Pub

売り上げランキング: 23,553

田中 功起

武蔵野美術大学出版局

売り上げランキング: 76,094

田中功起 土屋誠一 成相肇 保坂健二朗 冨井大裕 沢山遼 林卓行 片岡真実 西川美穂子

売り上げランキング: 733,575

田中 功起

赤々舎

売り上げランキング: 1,302,249

田中功起

Akio Nagasawa Publishing

売り上げランキング: 1,179,962