Archive for 2011年10月

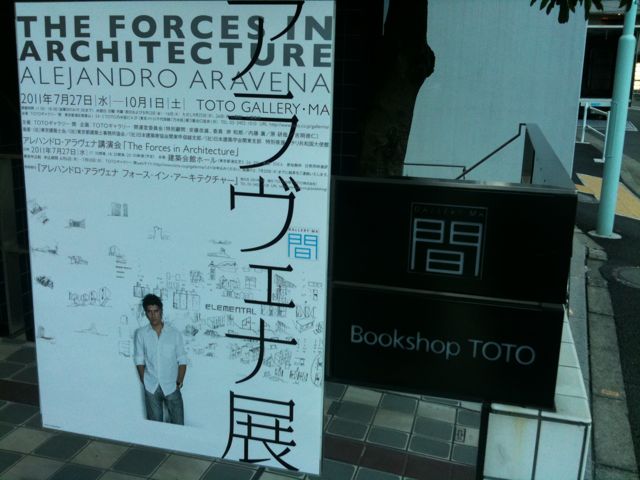

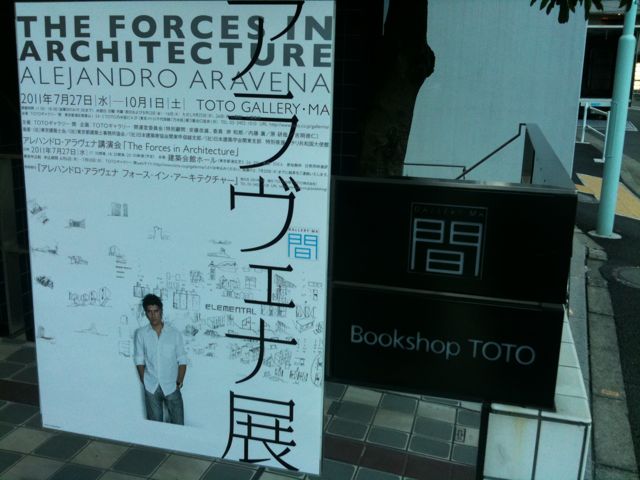

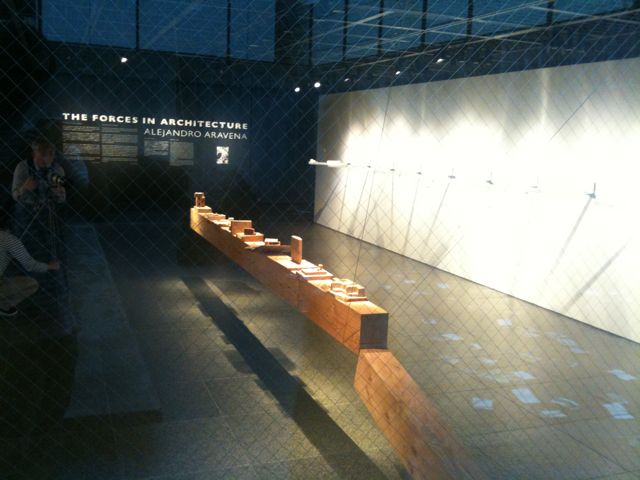

アラヴェナ展をギャラリー間に観に行きました。

チリの建築家のアレハンドロ・アラヴェナ氏の展示ですね。

何がプロジェクトのフォルムを決めるのか。

私たちは、単に答えを出すためにではなく、然るべき問いを設定するためにも、十分に時間をかける。その問いを解決することが、プロジェクトの役目なのだから(見当違いな問いに律儀に応えてしまうことほど不毛なことはない)。

プロジェクトの方程式には不可避の項もある。例えば重力や自然がそうである。重力は事実であり、プロジェクトに重さがあることの帰結でもある。かたや自然はさまざまな度合いで作用するので、私たちはプロジェクトの全体像を見失ってはいけない。重力にせよ自然にせよ原始的な力をフォルムに隔世遺伝させ、そうしてフォルムをいくぶん規定していく。これが恣意性を取り除くフィルターの働きをしてくれる。

普通は気づかないかもしれないが、ほかにも建築に作用する力はいろいろある。むしろ先のふたつよりずっと強力なので、これには素直に従いたい。一例が、生活習慣と日常生活の影響力である。野原を最短距離で横断するための近道を探ること、寝室にさわやかな朝日を取り入れ、逆に夜は暗くすること、あるいは何千年も前から進化していない人間の眼にはまぶしすぎる、オフィスのカーテンウォール越しに射す現代的な光を和らげようとカーテンを吊るすこと、すべては生活習慣の力の痕跡なのである。

いずれの力も、建築のフォルムを決める(仮にこれらを無視したとしても、どのみちフォルムは変わる)はずである。本展は、これらの力の作用の記録である。

アレハンドロ・アラヴェナ

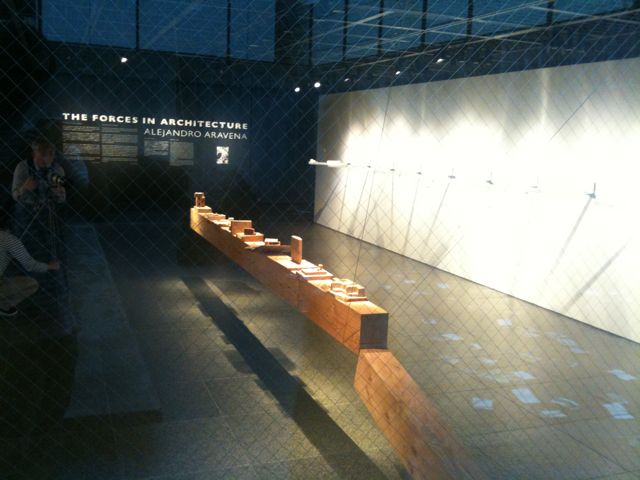

このようにどのようにしてそこの考えに至ったのかを紹介する動画が結構合ったイメージですね。しかし、模型とかは結構少なかったかな。まあチリから持ってくるのも大変だしそういうことになるのかもしれませんが。しかし、展示方法としては結構こだわっていて、動画で見せるのもそうですが、それぞれの写真を木にくっつけて中庭においてあったり、空中に浮いているバルーンに括りつけてあったりと、建築を考える時に切り離せない自然とか重力とかそのあたりとの関係を連想させるようなつくりにはなっていた様な気がします。ギャラリー間らしいといえばそうなのかなって思う感じですね。

建築としては結構奇抜なカタチと言われそうなタイプの建築が多かったようにも思えるのですが、それぞれに理由がありそれぞれがなるべくしてこのカタチになったのだということをいいたい様な展示でしたね。展示で座りながら動画をみるときにアラヴェナが作ったvitraのchairlessを渡されたんだけど、これ何度かつかってるけど、体の小さい日本人にはあんまり合わないんだよなーっていうのが非常に印象に残ってます。残念。でも、南米の建築とかサイズ感とかが違うんだろうなーって感じがわかって1回南米の建築みたいなーと思いました。

アレハンドロ アラヴェナ

TOTO出版

売り上げランキング: 125471

Tags:アレハンドロ・アラヴェナ, ギャラリー間

GALLERY | No Comments »

伊藤存さんの「潮の動きとこだわりのない置き物」をタカイシイギャラリーで観てきました。

今度の展覧会では、1999年に一度制作した「しりとりおきもの」の続きと、最近始めている鉛筆のドローイングを同時に展示します。

しりとりは最後に「ん」の付く言葉以外を、ずがいこつ>つくし>しこく、という様にしりとっていきます。「しりとりおきもの」とはこうやって、並ぶことになった様々な物(事)を言葉の状態から、おきもの化し、質量のある状態にする作業です。また、おきもの化することで様々な物(事)に平等に空間を共有させる事が出来ます。

鉛筆のドローイングでは、潮の満ち引きの様子を、絵らしく、いらないと思ったものは省きつつ、わりと任意な手の動きで描いてみます。これは、周期的な潮汐に個人の(鉛筆の)時間を落とす作業でもあります。

性格の異なるこの2つが同時にあると場はたいへんへいたんになるし。

伊藤 存

ギャラリーに入った瞬間に鉛筆で書かれたドローイングと謎の置物が空間を余らせながらならんでいて、一体何事かと思いましたが、何らかのルールがあるんじゃないかと思ってそこにあった紙を観てみるとどうやらしりとりで置物が作られているようで。まあ、ただそれだけなんだけど、ある一定のルールというものを与えてそこに出てくるものを記録するという方法なのかなーってドローイングも観つつ思いました。そして、そこから考えると今まで刺繍で行われていたものも、何となくある下絵のようなものを一定のルールのに基づいて刺繍してたのかな?などと想像力を膨らましてみたり。実際はどうかわかりませんが。それにしても、タイトルとピッタリあった展示でした。

伊藤 存

リトルモア

売り上げランキング: 464329

Tags:Taka Ishii Gallery, タカ・イシイギャラリー, 伊藤存

GALLERY | No Comments »

小山登美夫ギャラリーで行われていた、things on strings 展を観てきました。

今回は国内外の7人のアーティストの展示をします。日本、台湾、アメリカ、オーストラリア、デンマークからのアーティスト達です。[things on strings]というのは、糸の上を歩いているような作品たち、というような意味で、何かと何かの境界線の際で制作しているアーティストたちの作品を集めてみました。

ひとつの空間に同時に二つの空間を感じさせる今村遼佑、頭のなかのプランと現実とのギャップのなかを楽しんでいく落合多武、物質や空間のいくつかの側面を意識的に使うクリスティーネ・クリメンスン、フラジャイルな素材による形を永遠の素材に置き換えるリッキー・スワロー、自分の作品を極小にしてコレクションするトム・フリードマン、記憶と現在を行き来するジェニー・ワトソン、部屋から集めたほこりで身近な風景やオブジェを彫刻し、記録する王雅慧(ワン・ヤホイ)。アプローチは様々ですが、何かぎりぎりの際で、出てきたものを作品にしていく様は、とても魅力的だと思います。この機会にぜひ、ご高覧ください。

ということで観て来たんですが、やっぱり個人的にグループ展というのがどうも得意でないというか、どうやってみていいのかわからないんですよねぇ。ギリギリの際という共通点ということらしいのですが、なんかピンとこないというか、やっぱりグループ展という感じでの見方がまだわかってないのかなぁ?それともグループ展はちょっと落ちるのかな?

でも、作品の系統が似た様な人や、同じ様な考えでアートを製作している人を集めているので、好きなアーティストが見つかる可能性も高いのかな?ということで、何となく個々の作品数もすくないなーと思ってしまって不完全燃焼でした・・・。

Tags:トム・フリードマン, 今村遼佑, 小山登美夫ギャラリー

GALLERY | No Comments »

丹羽良徳さんの「共同体の捜索、もしくはその逃亡劇」をAI KOWADA GALLERYで観てきました。

共同体の捜索、もしくはその逃亡劇

可能な限り積極的に仮象を生産しつつ、そのなかに埋没してしまいそうになりながらも

その不可能性の中でしか現実を生き抜くことはできないとうことを掴めればと思っている。

ぼくらはきっと、そんな表裏一体の社会構造の中軸に存在する。

私達が形成する共同体へ向かおうとすれば、するほど逆に遠のいてしまうのも事実だと思

っている。これらの作品群は、一見なんの変哲も無い行為の記録で あるが、よく考えてみ

れば確かに我々の社会構造の一端を抉り取られているようにも思える。その違和感が感じ

取れる限りにおいては 、ぼくはその人間性というものを信じたいとも思っている。

今回の作品は「自分の所有物を街で購入する」(2011)「デモ行進を 逆走する」(2011)を

中心に様々な社会現象や構造の中に軽や かに突入するかの如く挿入された異形の行為が、

私達の見ている社 会の表層にどのような波紋を作り出すことができるのか。現実の中で

状況に応じて、私達が能動的に生き抜くために。

2011年 丹羽良徳

文中にもあるように、今回の作品は「自分の所有物を街で購入する」(2011)「デモ行進を 逆走する」(2011)となっていて、一つは自分が街で購入したものと同じものを売っている店でもう一度その手に持っている同じ商品を購入するというもので、誰も気がつかずにそのまま購入できてしまう。もう一つはデモ更新を逆走してあるくというもので、完全に不可解な感じで周りにみられつつも特に何も起きないんだけど、なにか歪みの様なものの間を歩いている見えるような作品が2つでした。どちらも、何か歪んでいるんだけど、結局なにも変わらないし、なにも起きないというものだったように思えます。

Tags:Ai Kowada Gallery, 丹羽良徳

GALLERY | No Comments »

泉太郎さんの「ヤブ医者/髭の中」をSPROUT Curationで観てきました。

となりでやっているhiromiyoshiiでの展示とはうってかわって、こちらはドローイング中心の展示ですね。いわゆる普通のドローイングらしきものもあるんですが、(普通のドローイングかはわからないけど。)映像がついているドローイングもあって、泉さんらしくそのドローイングを書いている過程が映像になっていて、偶然?とか適当に?感性で?みたいな部分で作られたドローイングなんだなと言うことが分かるものでした。あと、立体の影をなぞるように書かれたドローイングとか、いわゆるドローイングとは違った過程が大切というか、過程が見える様なドローイングが並んでいました。ドローイングというとそういう過程とか気にしない軽いものというイメージがあるなかで、そのような作品だったので面白かったです。

松井みどり、国際交流基金

美術出版社

売り上げランキング: 479016

泉太郎さんが載ってる本てアマゾンだとこれだけなのかー。他も色々でてます。

Tags:SPROUT Curation, スプラウト・キュレーション, 泉太郎

GALLERY | No Comments »

泉太郎さんの「勇ましいあくび」をhiromiyoshiiで観てきました。

泉太郎の作品は、様々な分析や思考の過程をこねくりまわし、試行錯誤を繰り返す実験のように作られます。それは観客が見ることで、それらの過程や結果の間を行き来できるような構造を持っています。

今回、泉は 「人間とその周りにあるものの隠された動力やバランスについて」制作と展示の中で考え、実験します。

私達の身体、社会、機械、自然や宇宙まで、世界は見えない部分で常に何かが起こり、変化し続けています。身の回りにある、ありふれた事や物でさえ、実はひとつ均衡が崩れたら成り立たない、ぎりぎりのバランスの上に存在すると言えます。それら目には見えない変化、バランスといったものを見ようとする、隠れていて触れられないものに触れようとする、といった試みの中で、いったい何が生み出されるのでしょうか。

ということで、観て来たのですが、行ってみると重力のバランスがおかしくなった様な傾いた家具がたくさん展示されていて、一体??というなるんですが、良く見ると木で作られた小さいロボット?小人さん?のようなものが家具を持ち上げているという展示でした。それは本当に実態のあるものなのかないものなのか?よくいわれるみえないもののようなものを面白おかしく実体化させたのかなぁ?って作品でした。

奥には映像作品がながれていて、これは結構いつもの泉さんの作品というような偶然によって作り上げられた作品とその過程のような映像が流れていました。いつも通りと言えるかもですが、双六ではなかったのでちょっと新鮮だったかな?

松井みどり、国際交流基金

美術出版社

売り上げランキング: 479016

泉太郎さんが載ってる本てアマゾンだとこれだけなのかー。他も色々でてます。

Tags:HIROMI YOSHII, hiromiyoshiiギャラリー, 泉太郎

GALLERY | No Comments »

BTAPで「Out

of

Bounds」展を観に行きました。

東京画廊+BTAPが2002年よりギャラリーを構える中国・北京は、日本人の私たちにとって「向こう側」と 出合う境界線上にあるかのようなマージナルな都市です。いまだ謎めいた「”さらなる”向こう側」をうかが い知るきっかけとして、私たちは向こう側の美術に興味を抱きました。ちょうどそのころ、「向こう側」と「こ ちら側」を行き来しながら北京に身を置く東アジア学研究者・荒巻正行氏と出会い、彼を紹介者として向こう 側の美術作品を集めた展覧会を企画しようと試みました。この東京画廊+BTAP特別展「Out

of

Bounds」展は、 荒巻氏が「向こう側」からあらゆる方法で入手した絵画作品を展示いたします。

近代文明が成熟した今日でも、世界は境界線を隔てて「向こう側」と「こちら側」に分かれているといえます。境界線の向こう側の国には、国家が抱える画家が約1000人存在しているそうです。彼らは政治プロパガンダを目的とした絵画を描いています。当然、それらの作品は美術品として画廊等で発表されることなく、本来の目的を貫くべく公共的な場所に掲げられています。

本展で展示される絵画は、荒巻氏が以下のテーマを提案した複数の画家との共同作業から生まれたものです。

「ディフェンス・ビューティー」

「ハッピー・ピョンヤン」

「6・9 (ロック) ガールズ」

この3つのテーマはこの展覧会のコンセプトでもあります。このコンセプトにしたがって3つのシリーズで作品は構成されています。それぞれの絵画には、かつて理想とされた「こちら側」である近代国家の最後の様相を垣間見ることができるかもしれません。このように、作品は、境界(Bound)を越えて言葉では伝えることのできない質の情報をもたらしてくれます。このことは、美術がコミュニケーションの手段であることをあらためて証明してくれました。

というような展覧会。なんていうか、昔でいえば中国のイメージだったプロパガンダとか革命とかとセットになって連想される共産っぽい絵が、今では北朝鮮にいかないとあまりないという状況が生まれているようで、そこで3つのテーマについて書いてもらった絵画というようなものでした。いわゆる何か共産主義的表現なのか?そのように美しく書いていて、これはこれでコンセプトさえ上手く立てればアートとして面白く成り立つんだなぁという印象で、なかなか面白かったです。

Tags:BTAP, 東京画廊, 荒巻正行

GALLERY | No Comments »

榮榮&映里 写真展 – 三生万物を資生堂ギャラリーに観に行きました。

榮榮&映里は、中国人写真家の榮榮と日本人写真家の映里が夫妻で活動しているユニットで、中国の社会的現実とそこでの彼らの生活を写した作品や、人と美しい自然との関係性を、自身の身体を媒体として表現した作品で高い評価を得ており、「In Fujisan(富士山)」「We were here(私たちはここにいる)」「Liulitun(六里屯)」「Three Shadows(三影堂)」「Caochangdi(草場地)」などのシリーズはヨーロッパやアメリカなどでも注目を集めています。

という感じで、今回は北京で暮らしていた四合院造りの街並みが再開発されていく様子を撮影した「Liulitun(六里屯)」シリーズ、その後北京郊外にある草場地に移り住み、三影堂撮影芸術中心を設立するまでの「Three Shadows(三影堂)」シリーズ、そして草場地で、家庭を築き生活を営んでいく様子を写した「Caochangdi(草場地)」シリーズがあって、そんなに点数は多くないものの彼らの歴史の一部をなぞる様な展示になっていた様な気がします。

特に草場地のシリーズは子どもが出来るまで、そして出来てからの家族写真の様な毎回同じ家の前と思われる場所での撮影が中国らしくも、日本らしくもあり独特写真になっていたようにも感じられましたし、それが歴史としても意味をもっているような風格さえありました。写真はあまりよくわからないけども、なんか現代の中国っぽいなーっていう印象の写真でした。

Tags:映里, 榮榮, 榮榮&映里, 資生堂ギャラリー

GALLERY | No Comments »

「ジー ジー ジー ジー」 グルーヴィジョンズ展を見てきました。

結構アートやデザインの両面から語られることのあるグルビことグルーヴィジョンズの展覧会が銀座のgggであるとのことだったので、いってきました。最初は結構音楽系のアートワークとかから入って来たイメージでそれがアート的なところと結びついて色々やってるなーというイメージで結構雑誌とかメディア系の露出も多かったように感じていたんですが、最近少し下火なのかな?なんていうイメージでいたのですが、行ってみていやー。いまでも色々やっているんだなーっていう印象に。

あまり目立っていないところでは、タバコのキャスターの新デザインとかかなぁ?よくわかるっていうのでは、東京マラソンのポスターとかか。前よりも露出度とか派手さはなくなっているのかもしれないけど、すでに定着して生活に入り込んだという感じなのかもしれないなーという印象でした。完全にデザインの方に振れたんだなーという印象でした。

ギンザグラフィックギャラリー

売り上げランキング: 191235

ナウオンメディア(株) (2006-09-22)

売り上げランキング: 26675

GROOVISIONS

パルコ出版

売り上げランキング: 131552

Tags:ggg, GROOVISIONS, グルーヴィジョンズ

GALLERY | No Comments »

![GRV2283、GRV2284 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51G37YPTGKL._SL160_.jpg)