イケヤン☆展2011 in ROPPONGI TOKYOを六本木ヒルズA/Dギャラリーで観てきました。

元々料理が好きなので陶器とかには興味があって色々知っていくうちに青木良太さんと桑田卓郎さんにぶつかりました。そこから色々と見て行くと青木良太さんがイケヤンという若手の陶芸作家の集団を率いているという事がわかってそこから発展する何かがあるんじゃないか?と思ってイケヤンはナカナカ注目している存在でした。そんなイケヤンが今回展示を行うということで、ちょうど森美術館を観たあとに見てきました。

色々良い作家もいたし、なかなか使い勝手の良さそうな作品を作って日常でつかえるなというタイプの作家さんもいたし、ちょっと飛び道具な感じで若手で面白いと思う様な作品を作っている人もいました。しかし、やっぱり青木良太さんと桑田卓郎さんが個人的には飛び抜けて良い作品をつくっているなという印象が買うならそのあたりかなぁ?なんて想像をしながら観ていました。とりあえず、今回は桑田卓郎さんの作品はちょっと飛び道具すぎかなーという印象もあって、ちょっと前の作品とかの方がPOPに使えたなーっていう感じで個展とかで観たいなーと思ってしまいました。でも、イケヤンからまだまだ飛び出す可能性を結構感じたので、まだまだウオッチしていこうと思います。

Archive for 2011年7月

イケヤン☆展2011 in ROPPONGI TOKYO

MAMプロジェクト014:田口行弘 《パフォーマティブ・ヒルズ》のためのパフォーマンス

「フレンチ・ウィンドウ」展を見たあとに、一緒に併設でやっていたMAMプロジェクト014:田口行弘 《パフォーマティブ・ヒルズ》のためのパフォーマンスを観てきました。

静止画に、なにやら通常とは違う要素を加えて連続させることで完成する動画の作品を作っている田口行弘さんの展示がありました。前にもSNACやαMで観たことがあって、今回は誰なのかしっかりわかりつつ行って面白さが徐々にわかってきた気がします。そして一見ある風景の中にある異世界の連続動画というものが絶妙に現実と非現実の認識の中間にある感じが良いですね。今回はその制作風景や、太鼓と一緒にやった作品、六本木ヒルズでやった作品、広島でやられた作品などがあって、外国での作品が多いとSNACをみて思っていたので、知っている場所で行われているということでより面白く感じれました。特に六本木ヒルズのまさにその場所で行われたものに関してはなかなかその空間との映像との狭間のように感じれる仕組みは面白かったように思えてより一層楽しむことができたと思います。

「フレンチ・ウィンドウ」展

「フレンチ・ウィンドウ」展を森美術館に観に行きました。

今回の展示のコンセプトがタイトルだけではわからないので、上にリンクを張った辺りから要約すると、

フランスで最も権威ある個人の現代美術コレクターの団体「ADIAF」が主催する「マルセル・デュシャン賞」。その10周年を記念して開催されているみたいです。そして、同賞のグランプリ受賞作家をはじめ、一部の最終選考作家と、デュシャン本人を含む28名の作品を一挙に公開となっているという展示ですね。

ということで、マルセル・デュシャンの考えからスタートした現代美術という発想の延長線上にあるフランスの作家が一同に介した今回の展示という感じでしょう。展示自体もマルセル・デュシャンの泉のレプリカが展示されている空間からスタートします。マルセル・デュシャンの作品はあまり意識してみたことがなかったので、この最初の導入も面白かったです。全体的にはフランスの作家ということもあるのか?それともマルセル・デュシャンということがあるのか?パッと観てすぐわかる様な作品は少なく感じてコンセプトワークとでも言えば良いのでしょうか?説明を聞くことで理解できて面白く感じる作品が多かったように思えます。しかも森美術館は解説の機器が無料ですからいいですよね。

作品は何人もの作家のものなので、共通点といえばそれくらいかな?なので好きな作家もいればあまりよくわからない作家もいたという印象ですね。個人的に一番面白かったのはサーダン・アフィフの《どくろ》という作品なんですが、これは実際に観てもらいたいという感じですね。思わぬところにどくろが浮かび上がるんですが、圧倒的にどくろの支配下に置かれた感じが良かったです。そのほかにもスゴいとまでは行かないけど、なるほどなーとか興味をそそられる面白い展示があったし、あまり超有名アーティストはいなかったけれども粒ぞろいな作品が多かったように思えました。

タッシェン

売り上げランキング: 293891

筑摩書房

売り上げランキング: 67146

未知谷

売り上げランキング: 249756

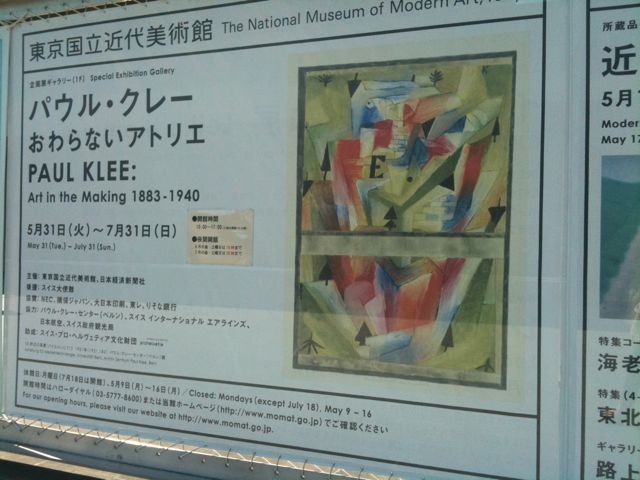

パウル・クレー「おわらないアトリエ」

パウル・クレー「おわらないアトリエ」を東京国立近代美術館(MOMAT)で観てきました。

クレーが今までどのような流れでどのようにして作品を作ってきたかがよくわかる様な展示でした。わかりやすいように展示してあったからなのか?評判がいいのか?平日に行ったんですが、かなり人が多かったです。クレーってそんなに人気の作家だったのか・・・。とにかく流れがよく細かく展示してあったので、クレーという作家の見方がわかった様な気がしました。ただ一つ気になったのはバウハウスで講師をしていたと思うし、その時期を境にちょっとだけ作風に変化が起きているんですが、そのあたりの変化の下りについては全く説明がなかったのが不思議でした。なんでだろ?バウハウスのことは禁句なのかな?

ドローイングのような作品や、作品の途中過程というものの考え方、時間の捉え方、作品というものの考え方とかをしっかりと考えつつ向き合って新たな手法を模索していったという足跡が非常によくわかったような気がしました。作品の作り方に言及していたり、なかなか面白い展示でした。

講談社

売り上げランキング: 6912

売り上げランキング: 69253

岩波書店

売り上げランキング: 207225

講談社

売り上げランキング: 11825

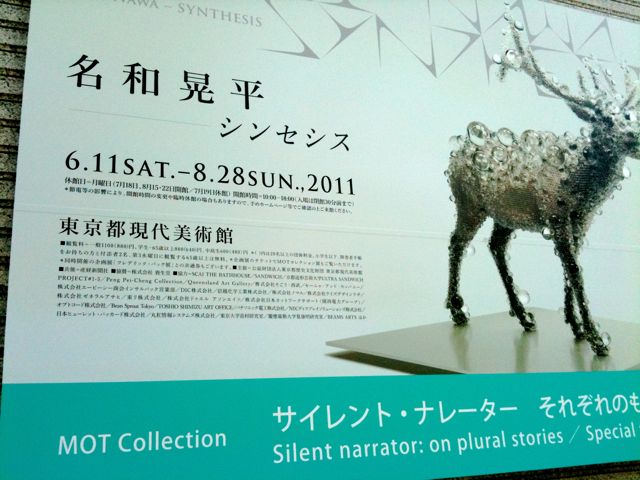

名和晃平「シンセシス」

名和晃平さんの「シンセシス」を東京都現代美術館(MOT)で観てきました。

名和晃平さんの大規模個展ということで、いかなくちゃなーって思っていたので、遂に行ってきました。名和さんは結構見栄えもするし、いろいろなところで見かけることがあるので面白いなーって思って最初は観ていたんですが、代表的な作品のPixcellシリーズの鹿が去年残像を従えてダブルになった辺りからドンドン面白くなってきたという感じですね。

そんなこんなで結構楽しみにして観に行ってきたんですが、なんか案外知っている作品ばっかりでちょっと残念だったなーという感じ部屋ごとに今までの作品のパターンが仕切られている様な展示方法もなんかちょっと微妙。もうちょっと一部屋ぐらいは物量とかで圧倒的な世界観みたいなのを出してくれると楽しかったんだけどなー。知らない作品があまりなかったのも原因かなぁ?SCAIで展示してあった作品の方が新作でビックリしたので楽しかったかもって言うくらいですね。

でも、部屋が色で仕切られてたりしてそのあたりで視覚的変化が起きたりするのは面白かったです。あと、しいていえば、今まで見た作品全部網羅してあったのは良かったかもなー。でも、大規模個展ってことでMOTだったから大竹さんくらいのを期待してしまった。それがよくなかったかな。当たり前だよね。大竹さんが作品点数多いのは。という感じで、結構ファンで色々みてるんですよーって人はそんなに期待しない方がいいかもしれませんが、今までそんなに観たこと無い人は作品が一挙にみれていいですね。とにかくちょっとマイナス面が多そうな感じで書いてしまいましたが、面白いので、観に行っていいと思います。お勧めです。

赤々舎

売り上げランキング: 444389

O JUN「恋と森」

O JUN「恋と森」をGallery Kartに観に行きました。

O JUNさんの作品が河合塾の美大専門の予備校内のギャラリーに展示してあるということで観てきました。O JUNさんの作品はなんとなく人を描いたものが多い印象だったのですが、今回は建物や飛行機といったような人でないものが展示されていたのですが、それがなかなか良かったです。あの冷静なタッチといえば良いのでしょうか?あのタッチで建物や機械を書かれるとなかなか合うなぁと個人的には思いました。スゴく良かったです。

ただ、河合塾の展示してあったスペースが良くなかった・・・。何となくあいてるスペースを白くしてギャラリーっていってますよみたいな感じで、実際そんな中途半端な空間にするくらいだったらやる必要ないような気もするし、実際のギャラリーに行けば良いのに、なんであんな中途半端なホワイトキューブ的な空間を用意するのかが全く不明でした。やるならちゃんとやらないと、予備校としての評価も下がる気がするのだが・・・。すくなとも僕の評価は下がったけどなぁ・・・。

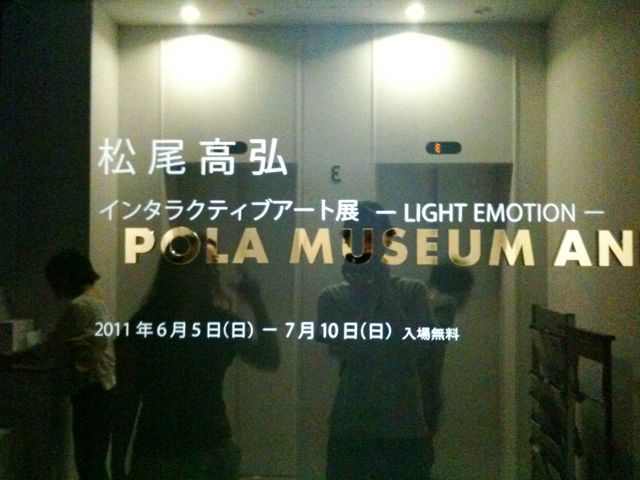

松尾高弘 「インタラクティブアート展 -LIGHT EMOTION-」

インタラクティブアートとか結構好きで、文化庁メディア芸術祭とかそういう類いの展示でいくつも観ていると思うのですが、そんなタイトルをつけた展示があったので観に行きました。うーん。なんというか、こういうのは5年くらい前から進化してないのか?って思ってしまう様な感じで、実際はインタラクティブアートではないのかもしれないけども、真鍋大度さんがやってることなんかの方が全然先に進んでしまっていて、ちょっと物足りなかったです。

青山悟「芸術家は人生において6本の薔薇を真剣につくらねばならない」

青山悟「芸術家は人生において6本の薔薇を真剣につくらねばならない」をMIZUMA ART GALLERYに観に行きました。

青山悟さんの展示を観にいきました。いつもは表と裏が違う絵になっていてそこの関連をみるのもテーマだったりするのかなぁ?って思ったりしていたのですが、今回は「芸術家は人生において6本の薔薇を真剣につくらねばならない」というタイトルそのまま6つの薔薇の刺繍でした。「急進的か保守的か、政治か美術か?作家人生において最後の薔薇」と謳われているます。そしてWEBで観ると以下のようにも書かれています。

青山は自ら「薔薇をつくることを自分の作家活動において二度としない」と宣言することによって、アートが本来持つロマンティックさとその強度を呼び起こさせる一方で、「作品か、作家か」という価値や評価軸に対する疑問を私たちに投げかけます。

ということで、この展示からその答えを見いだすのはなかなか難しかったですが、最後の薔薇は凛としたオーラをもっている相変わらずの細かく繊細な作品でした。そして、暗闇の中に咲く一輪の桜が特に良かったですね。刺繍とは思えない空中に浮いた作品のようにも見えました。

「JAGDA新人賞展2011 大黒大悟・高田唯・天宅正」

「JAGDA新人賞展2011 大黒大悟・高田唯・天宅正」をクリエイションギャラリーG8に観に行きました。

大黒大悟さん・高田唯さん・天宅正さんがJAGDAの新人賞に選ばれたということの展示で、最近作った様な作品や代表作品の展示があった感じですね。D-BROSやPAPIER LABO.は結構好きなんですが、全員好きな感じでした。デザインというと過剰になにか形状やら色彩に行くことが多いですが、この3人はちょっとその路線とは違ったというか、間とかディティールとか一見人に伝わるのかなぁ?って思う様なところの作り込みによってデザインを際立たせている3人のような気がしました。こういう人達が新人賞になるということで日本のデザインの未来は明るいような気がするけど、それは僕がそういうのが好きだからかな?

![美術手帖 2011年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2BcMtR9DyL._SL160_.jpg)